2022.12.11

今日は国分寺市で設計を進めてきた住宅の地鎮祭でした。

コンパクトながら、街との様々な距離感が感じられる住宅を目指しています。

あらゆる最終決断を下さなければいけない緊張感がありつつも、建築が実際に建ち上がっていく喜びもある約半年間、とにかく良い建築を目指して粘り強く取り組もうと思います。

今日は国分寺市で設計を進めてきた住宅の地鎮祭でした。

コンパクトながら、街との様々な距離感が感じられる住宅を目指しています。

あらゆる最終決断を下さなければいけない緊張感がありつつも、建築が実際に建ち上がっていく喜びもある約半年間、とにかく良い建築を目指して粘り強く取り組もうと思います。

梶ヶ谷のマンションリノベーションの写真ができあがりました。撮影は西川公朗さん。

アートとデザインが好きなクライアントが様々なものを飾れる様に、余計なものを削ぎ落とし余白のあるギャラリー的な空間を意識して設計しました。

お引き渡し後一年以上経っての撮影でしたが、クライアントらしい生活が営まれているのを拝見する時ほど、嬉しい瞬間はありません。

事務所に飾っている三瓶玲奈さんによるル・トロネ修道院を描いた作品。

普段どうしたら「空間」というものを存在させられるのだろう、と考えながら設計をしているのですが、

空間と光が見事に描かれたこれらの作品は、空間や光の存在に思いを馳せるきっかけをくれる大切な作品です。

東京都現代美術館にて開催中のジャン・プルーヴェ展へ。

椅子から建築までスケールを超えて全て「構築的」に考えられていることがよく分かる展示でした。

そして構築的に作られているが故に(ユニットごとの完結したデザイン、かつ分解可能なため)、ドアやルーバーまでもが、コレクションの対象品として成立・流通しているのかもしれません。

合理的で無駄がないデザインと形容されることが多いものの、その表現に納まり切らない一癖ある形がプルーヴェの豊かさであり魅力だと思いました。

念願のキーボードが届きました。

真空管アンプ+スピーカー搭載という変わり種ですが、音も良くデザインも可愛いです。

仕事の休憩時間に触れられるように事務所に置くことにしたのですが、油断すると裏紙とサンプル置き場になりそうなので、少しづつでも練習していこうと思います。

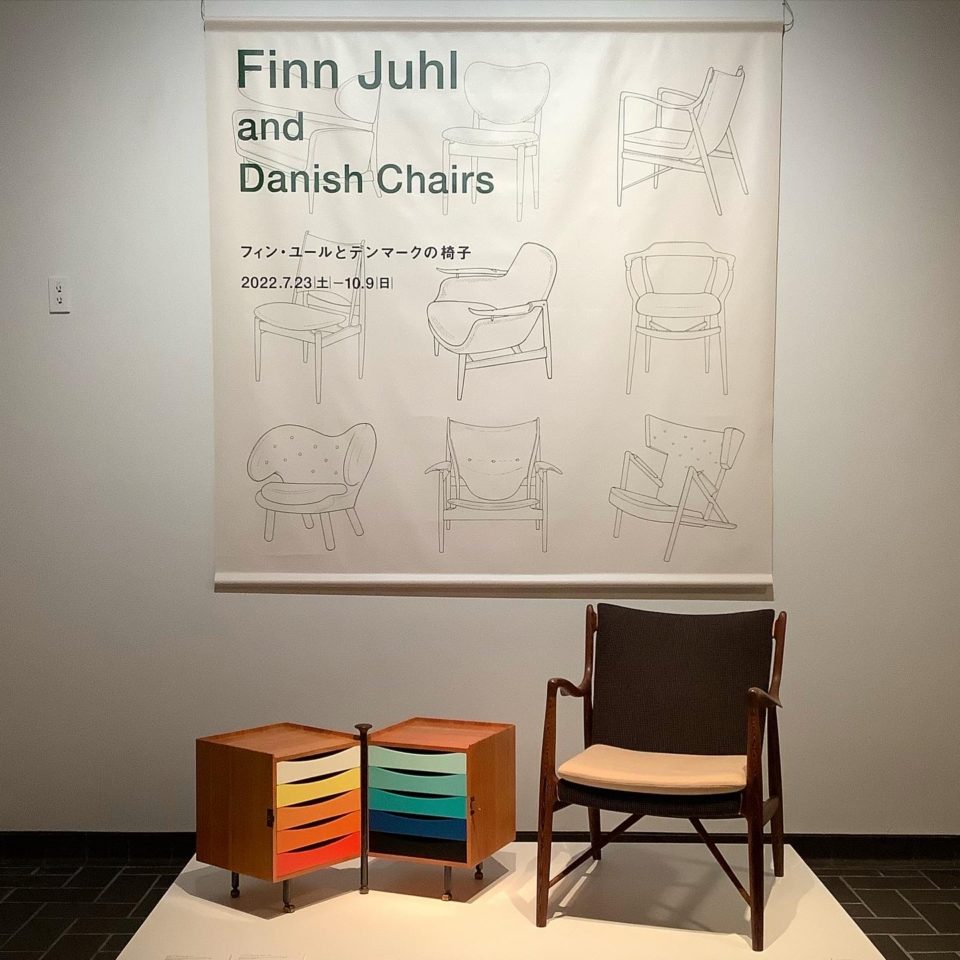

今日は久々の美術館、フィンユール展(東京都美術館)へ。

フィン・ユールが彫刻的に家具を捉えていたことが良く理解出来ました。

デンマークの同時代の様々なデザイナーの家具に座れるコーナーがあり、デザイナーによって、座り心地だけでなく、座り手の気分まで変わるのが印象的でした。

形の見せ方、機能性や構造とのバランス、ディテール、大変勉強になりました。

先日に引き続き「稲城の家」と「春日の家」の竣工写真をウェブサイトにアップしました。

撮影は西川公朗さんです。

敷地の環境、設計内容共に、タイプの異なる好対称な2つの住宅になりました。

是非ご覧いただけると嬉しいです。

写真は「稲城の家」のリビング。

井の頭の戸建てリノベーションの竣工写真が出来上がりました。

撮影は西川公朗さんです。

長い路地の最も奥に位置する敷地で、既にある街との距離感を活かすことで、街から遠く離れ、静けさと安心感が感じられる場所となる様、設計を行いました。

そして二階の最も奥の部屋からは、再度街の風景を眺めることが出来るという、クライアントの記憶が起点となったリノベーションになりました。

一昨日に引き続き、昨日は春日の家のお引き渡しでした。

実はこの計画は1年半以上前に、思いがけず建築家の芦沢啓治さんからクライアントにご推薦いただいたことがきっかけで始まった仕事でした。

駆け出しの設計者である自分の仕事を見てくださっていることへの驚きと嬉しさを励みにしつつ、同時にとても背筋が伸びる思いで設計監理を進めてまいりました。

お施主さんが喜んでいる姿はもちろんのこと、お引き渡しの日に芦沢さんにもご覧いただくことが出来、ようやくこの仕事を終えた実感が湧きました。

空気感を捉えたこの写真は、芦沢さんが撮影くださいました。

昨日は稲城の家のお引き渡しでした。

毎回引き渡しの時は、無事に引き渡しを迎えられた安堵と共に、手塩にかけて育てた我が子を送り出すような寂しさと、迷惑をかけずに育っていってほしいという少し心配な気持ちになります。

クライアントが「この家を育てていくのが楽しみです」と仰って下さり、感慨深いお引き渡しとなりました。

井の頭にて進めてきた戸建て住宅のフルリノベーションが間もなく完成します。

築年数不詳、そして幾度かの増築の痕跡があり、施工の過程では様々な困難がありましたが、施工会社の尽力のお陰で、何事もなかったかのように出来上がりました。

今日は稲城の住宅の棟上げでした。

構造材のプレカットが難しかったため、事前に大工さんに手加工で梁を組み上げていただき、それらを吊り上げての建て方となりました。

落ち着いたスケール感と、開放感とが共存するおおらかな住宅を目指したいと思います。

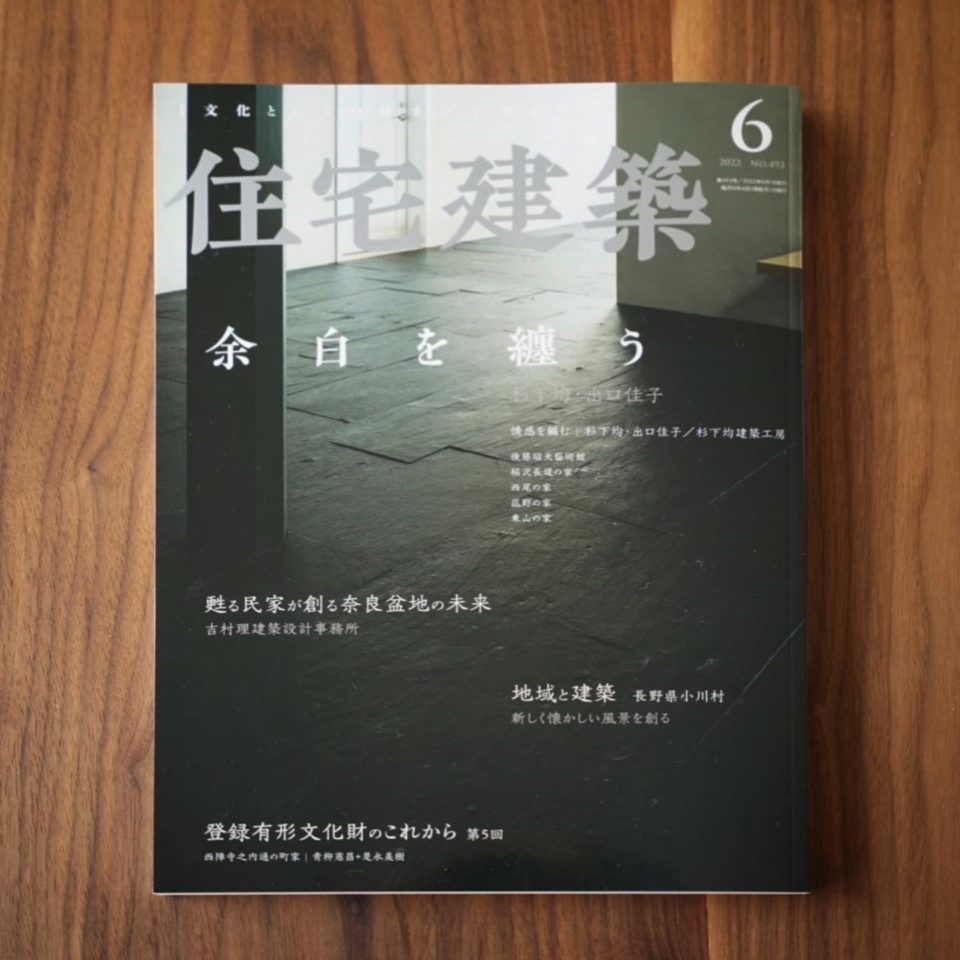

雑誌「住宅建築」の連載企画「次代の建築家」に取り上げていただきました。

設計において大切にしていることや、ディテールについてもご紹介いただいています。

十五年ほど前、学生時代に設計事務所でのアルバイトで、初めて撮影の手伝いに行ったのが「住宅建築」の撮影だったことを懐かしく思い出しました。

その時は外観写真で、写真に写り込まない様に木の枝を持って室外機を隠す役でした。

この春より、母校の千葉大学の建築学科にて非常勤講師を務めることになりました。

大学時代はお世辞にも真面目に大学へ通えていたとは言えない学生だったので、当時の自分が知ったら一番驚く気がします。

ともあれ、母校で建築教育に関わることが出来るのはとても嬉しく、初心にかえって自分自身も勉強しながら、設計の面白さを伝えられるように努めたいと思います。

写真は新しい事務所の隣にある武者小路実篤公園の桜。

日々の慌ただしさを一瞬忘れるほどの穏やかな景色です。

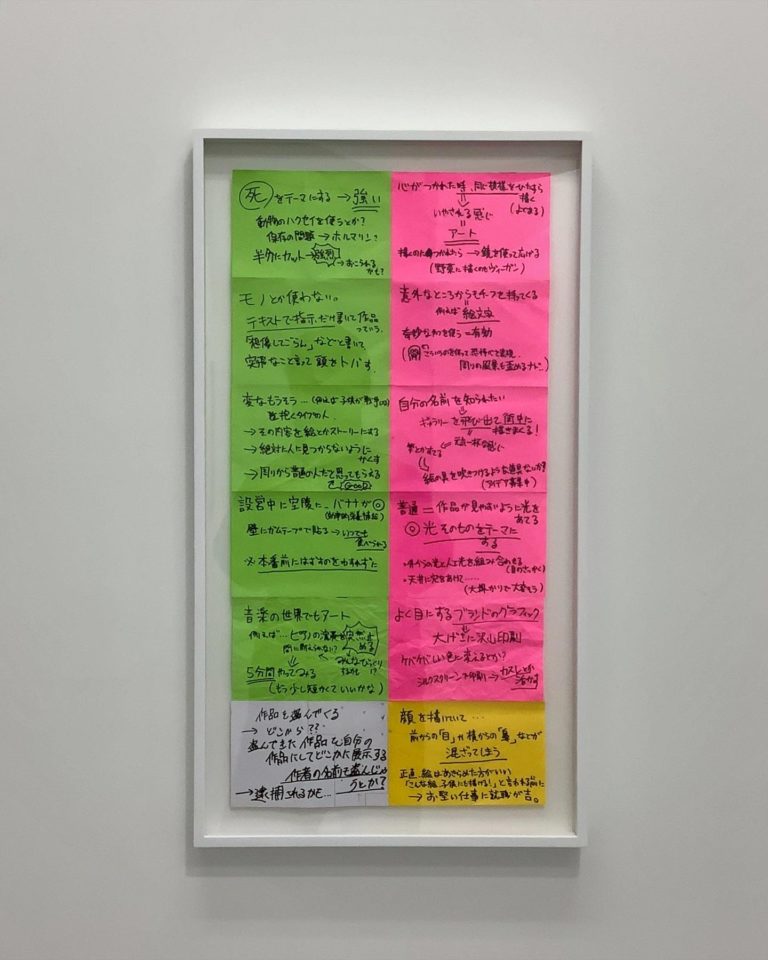

WAITINGROOMにて開催中のグループ展、SPRING SHOW。

「盗めるアート展」で盗まれ、その後に美術館でゲリラ的に返却された作品を更に「転売」しようというエキソニモの作品が印象的でした。

アートフェア東京2022。

最近は完全に事務所と現場の往復の日々だったので、久しぶりのアート鑑賞の時間に。

気になっていたものの実物を初めて拝見する作品もあり、短時間でしたが充実した滞在になりました。

基礎の打設が終わった文京区の現場へ。

布貼りの型枠による打ち放しコンクリートは、湿度感のある土壁の様な質感に。

モックアップを作り慎重に進めてはきたものの、コンクリートは一発勝負なので、実物を見ることができてようやく安心出来ました。

事務所を移転しました。

これまでの小さな事務所も気に入っていたのですが、少し広い場所へ。

心機一転、頑張ろうと思っていたのですが、エアコン工事が延期になり、まさかの湯たんぽを抱えて図面を描く羽目に。

眺望も良く、高い木々に囲まれた場所で春から夏にかけての季節が楽しみです。

本日で6年間務めた中央工学校の非常勤講師を退任しました。

自分自身も学ぶことが多く、また建築教育の魅力に気づかせてもらった貴重な経験になりました。

そして学生だけでなく講師の方々とも、多くの素晴らしい出会いがありました。

大学での建築教育は来年度以降も継続しますが、自分にとっての建築教育の原点はここでの日々だったと感じることになりそうです。

来週、事務所を移転することになり、今の事務所もあと1週間ほどに。

ふとした瞬間を記録しておこうと少し感傷的な気分に浸っていたら、大量の引越し用の段ボールが届き、一気に現実に引き戻されました。

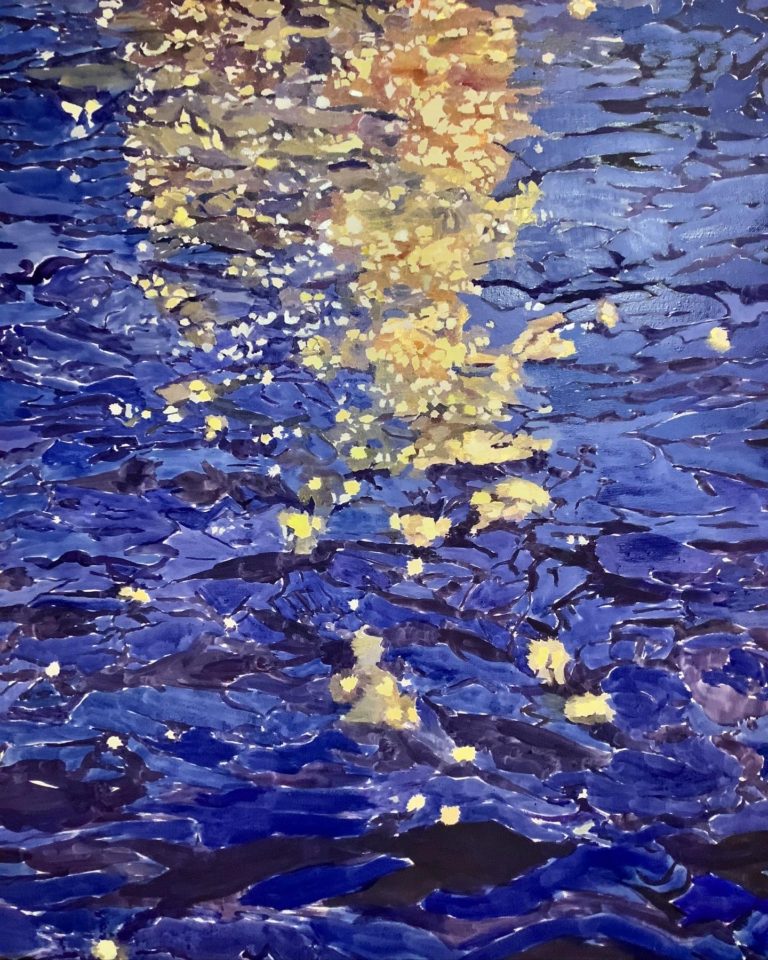

南青山のArt salon SCÈNEで開催中の守山友一朗さんの個展へ。

鮮やかで瑞々しさのある作品に、頭で考えるより先に引き込まれました。

美しさについて考えたり求めることが難しくなった現代日本の建築の世界がふと思い出され、作品に宿る美しいものを見つめる眼差しに、勇気づけられる思いがしました。

稲城市にて設計を進めている住宅の地鎮祭でした。

竣工後に並ぶ予定の北欧ヴィンテージ家具を受け入れる、大きな納屋のようなおおらかな空間を目指しています。

完成はもちろん、上棟も楽しみなプロジェクトです。

コンクリート打放しのモックアップ。

目立ちすぎず、さりげない存在感を出すのが難しい。

木綿豆腐のような柔らかい質感のコンクリートを目指して色々と試作中です。

効率化や合理化が重視される昨今では、やや古い考えかもしれませんが、人の手による一品生産のものづくりの現場では、一見無駄と思われることの積み重ねや、関わる人の気持ちがあってこそ実現するクオリティが未だに多く残されている気がします。

松濤美術館で開催中の「白井晟一入門展」

展示物はなく、竣工当時の建築の姿を鑑賞するという試みです。

「私の全力を出し切ったはじめての作品」という白井晟一、七十三歳の時の言葉が心に残りました。

今年の初現場は、井の頭の戸建リノベーションの現場でした。

内部の解体がほぼ終わり、推定六十~七十年もの時間の蓄積を感じる空間に圧倒されました。

今年も進行中の全てのプロジェクトに対して全力投球で臨んで参ります。

同時に仕事の忙しさに負けず、展示や建築見学など、インプットの機会も大切にしていきたいと思います。